Primer viaje nómade del Cecual

Sábado, 23 de marzo de 2013

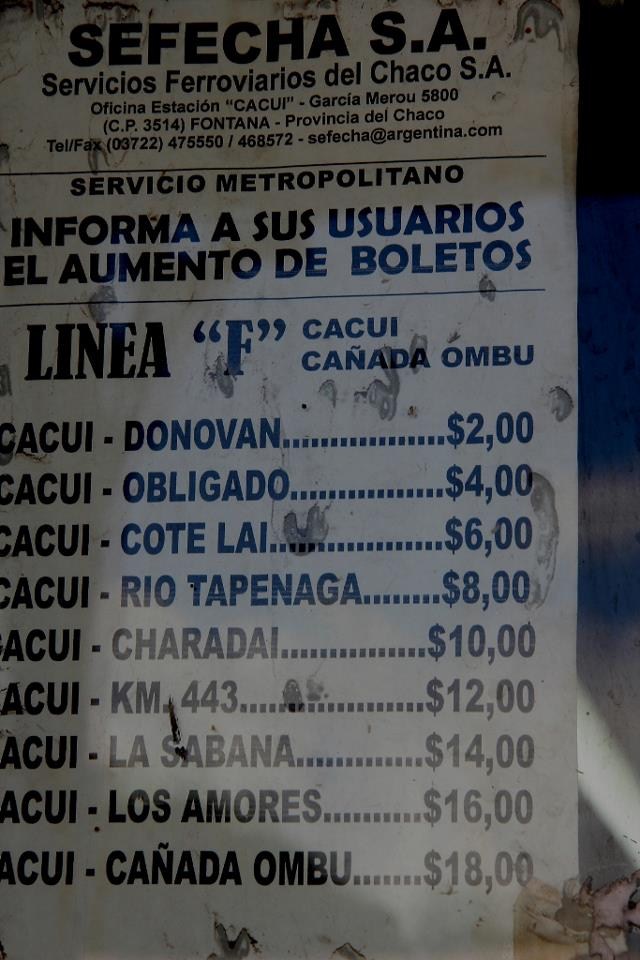

En tren de Resistencia a Cote Lai: idioma para iniciados

El primer viaje nómade del proyecto del Centro Cultural Alternativo (Cecual) se realizó el miércoles 13 de marzo, a la siesta. La expedición se conformó con Nuria Fleita Zain y Jorge Tello, como fotógrafos, yo como cronista y Beto Guarnieri como guía, quien nos buscó al final del trayecto y nos trajo de vuelta en su camioneta. Lo que sigue es lo que vi y escuché durante el viaje.

Beto Guarneri nos dio un aventón hasta la estación central de trenes de Resistencia, desde donde partimos a las tres de la tarde. Nos habíamos reunido una hora antes en el Cecual, donde nos esperaba el equipo del Cecual: su director, Corcho Benítez, junto a Mario Caparra, Laura Blanco y Pumba, su temible mastín asalchichado. Charlamos, bromeamos y antes de salir hicimos una foto grupal tirados en el capot de la Land Rover. A pesar de la modorra siestera, en la foto se nos ve frescos, prontos a salir de cacería o dispuestos a tomar por asalto el Amazonas. Pero algunas fotos son así, pliegues en el tiempo, retratos de algo que podría estar ocurriendo en otro plano de la existencia. Lo cierto es que salimos para Cote Lai, a más de sesenta kilómetros de nuestra capital.

Quizá haya sido el efecto dopamina de las tres chuletas de cerdo con ensalada de tomate que almorcé, pero al llegar a la estación central, automáticamente mis sentidos se achaqueñaron. Me refiero a la gatera que nos acompaña a los habitantes de este trópico y hace que la siesta sea un tanto deprimente, un poco corrosiva. A la estación le falta una baldeada, o al menos una barrida de vez en cuando. Un perrito negro y desmechado se secaba la sarna al sol; un chico iba y venía jugando con una placa de radiografía.

Sólo hay tres bancos de madera para esperar, y estaban repletos. En ellos se despatarraban señoras, madres jóvenes dando de mamar, hombres mirando un punto mental inabarcable.

Hay muchos mitos sobre este trencito de dos vagones. Uno popular es que se detiene a juntar pasajeros en cualquier parte del trayecto, sólo basta con hacerle señas como a un colectivo. La locomotora y su vagón completan esta fama: cuando entramos a la estación el tren estaba en marcha, ronroneando cual tacho de línea 8, calentando motores o algo así. Quizá el mito sea real y estemos ante el esqueleto de un colectivo, maquillado con el yelmo de una potente máquina de rieles.

Si lo de la gatera chaqueña les perece excesivo, visiten la estación. Al costado de las vías encontrarán un horizonte de pastizales y fábricas abandonadas (a lo lejos), y trece vagones con locomotora, detenidos, brillando con un marrón intenso a causa del óxido. En la boletería pregunté si sabían desde cuándo está parado ese cacharro, me dijeron que hable con el operador. Fui hasta su oficina, golpeé y entré. Había unos cuatro o cinco tipos riendo, distendidos, y cuando dije que era periodista fue como si llegara la peste. Se acabaron las risas; uno se puso de pié de un salto y tensionó los músculos de la cara. Hice la misma pregunta, ¿hace cuánto está parado ese tren? El operador balbuceó algo y pude entender que “hace como quince años… sacale foto si querés”.

El tren, cuando llueve demasiado y los caminos se anegan, es el único transporte que sigue funcionando (de lunes a viernes). No todos tienen una camioneta potente para los caminos de tierra del interior. Muchos optan por transportar cosas en él. Más que un medio de viajar barato y placentero, el trencito es un burro de carga, pues lo que más se ve son bultos, bolsos, cajas y trastos de todo tipo y peso.

Lo que para nosotros, nómades, es una aventura, para otros es una sofocante rutina. En los rieles prevalece la inercia de la vida recta. En un viaje en tren todo ocurre a los costados, hacia fuera. ¿Qué podemos hacer? Charlar con el vecino, mirar por la ventana y contar vacas y palmeras, o chismosear, como yo. ¿Qué dicen esas tres señoras que no paran de hablar? Una de ellas, rolliza y con una remera verde ajustada, se lamenta porque la operación de su perra Rottweiler le costó 1.200 pesos.

Hace más de una hora que estamos viajando, faltan dos para llegar, y no puedo dormir. No vinimos a eso, pero si quisiera, no podría. Porque para dormir en el tren hay que estar agotado, sedado, aburrido o haberse manducado dos platos de ñoquis. Aunque afuera hay sol, el vagón se sacude como en una tempestad en el mar. Parece que todas las tuercas y bulones se han aflojado y, si los milagros existen, sería uno no terminar el viaje a pie o empujando. Al menos el temor de que descarrile se aleja: se desarmaría antes.

De todas maneras, el cuerpo termina por aflojar y cede al traqueteo de la vía. Es falso decir que nadie se duerme. El traca trac traca trac es una droga que todo viajero de tren se ve obligado a succionar. Esta onomatopeya es el mantra de los rieles.

Muchos han visto pasar el tren y saben que por fuera es azul y blanco. Pero por dentro hay un celeste, cómo decirlo, ¿pastel? ¿color cielo? ¿helado de crema del cielo? Nada de eso. Es un celeste aferrado al polvo y la dejadez. Es el celeste que seguro veían los antiguos griegos cuando morían y visitaban el Olimpo.

La primera parada desde que salimos fue en Cacuí. Hasta ahí sobraban asientos y el primar vagón iba casi vacío. A partir de esa estación el viaje cobró su dimensión mítica. Subieron más pasajeros, se ocuparon todos los asientos y aparecieron los fardos de verduras (¡un suculento mazo de lechugas!), ventiladores, lavarropas, cocina, silla de ruedas, cajones de madera con ropas, bidones de desodorante de piso, bolsas de chizitos y tutucas, baldes de plástico, pañales y paquetes de puré de tomates y galletitas, bolsas de harina y de alimentos para perros y hasta un colchón de dos plazas. ¿Cómo entró ese colchón? ¡No sabemos! En estos vagones todo es posible y nada demostrable, como en el universo. Al colchón lo calzaron con prolijidad entre los pasamos y el techo. Y viajó hasta Cote Lai sin molestar y sanseacabó.

En Cacuí, en medio del tumulto por subir y ganar un asiento, una chica gritaba pidiendo ayuda. Tenía cosas suficientes para una mudanza, pero no quería subir y se desesperaba porque un hombre con pinta de mendigo le subía los trastos al tren. No le hacía caso y cargaba las cosas. La chica llamó a la policía. Pidió que intervengan. No quería irse y decía que “ese hombre está mal de la cabeza y no entiende; es mi vecino y se escapa de la casa”. Ella comenzaba a lagrimear cuando pasó un vendedor de chipá gomoso y pegote al que le compramos por veinte pesos. El tren partió y seguimos.

Uno de los enigmas que deja el viaje en tren está en la parte trasera, donde termina el segundo vagón. Allí hay una segunda cabina. No es la del maquinista, por supuesto. Es un compartimiento para una o dos personas. ¿Qué piensa? ¿Alucina con ese paisaje que se aleja y jamás llega? ¿Qué emociones altera ese irse constante en el vigía trasero?

El poeta y viajero francés Henri Michaux, cuando visitó la India, anotó que allí “no había nada para ver y todo para interpretar”. Intuyo que si hubiese viajado con nosotros habría tenido la misma impresión.

Los miembros de esta expedición tenemos nuestros buenos kilómetros de ruta tatuados, pero ninguno carga una experiencia amplia en trenes. Me doy cuenta que estos vagones te dan una categoría sensorial propia, viajar en tren es un idioma para iniciados.

Por Lucas Hosomichi

Fotos: Jorge Tello - Nuria Zaín

Editor Responsable: Jorge Tello

redaccion@eschaco.com | direccion@eschaco.com

Reportero: 3624647631 - Redacción: 3624895748

Copyright ©2013 | www.EsChaco.com

Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Chamigonet - Diseño Tapa: DG ___anny

redaccion@eschaco.com | direccion@eschaco.com

Reportero: 3624647631 - Redacción: 3624895748

Copyright ©2013 | www.EsChaco.com

Todos los derechos reservados.

Desarrollado por Chamigonet - Diseño Tapa: DG ___anny